タイルパークには日々お客様からタイルに関するお問い合わせが寄せられます。とくにお施主様の中には、普段馴染みのない「タイル」という建築材料に対して、疑問や不安を持っているお客様が沢山おられるのを感じます。

そこで今回は、内装タイルの品質や検査内容について少しお話しようと思います。タイルとは一体どういったもので、良品・不良品の判断はどのようになされるのかを軽くでも知ってもらうことで、安心してタイルをご検討いただく助力になれば幸いです。

なお今回はTNの製造工場(TNプロダクト)での品質検査について、一般的な「やきもの」のタイルにフォーカスを当ててお話したいと思います。他素材や他社のタイルとは合致しない部分も含まれる可能性がありますので、その点は予めご了承ください。

「やきもの」の特性について

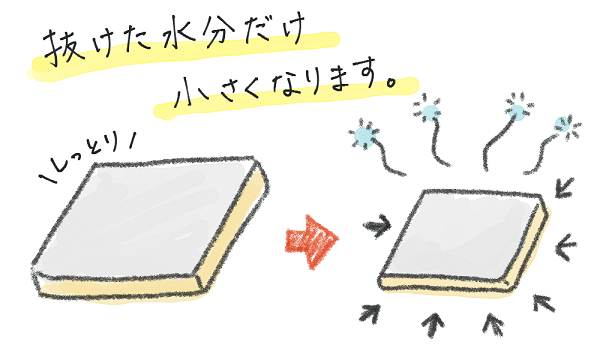

焼成すると小さくなる、それがやきもの

やきもののタイルは、顆粒状の原料(土)を高圧プレスで圧縮して成形する「乾式製法」や、土練機と呼ばれる機械で水分を含んだ粘土を押し出して成形する「湿式製法」で作られます。成形したタイルは乾燥することで水分が減って体積が小さくなり、焼成を経ていよいよ原料中の水分が完全に無くなるとさらにキュッと縮みます。

元々の含水量が少ない乾式製法の方が収縮率は小さいですが、いずれにしても縮み方には多少のムラもあり、これがタイル1枚1枚に寸法誤差が生まれる原因となります。

様々な要因で変わる色

やきものは天然の鉱物原料の化学変化によって生みだされる、非常に繊細なものづくりです。以前と全く同じように調合された釉薬を使用しても、気候などはもちろん、焼成時の炉内の置き場所によっても熱の巡りや炎の当たり方にムラが生じるなど、様々な条件で色が変化します。

とくに、炎の影響がそのまま表出される「窯変」と呼ばれる表現方法は、同じものが生まれない自然な変化が特徴。やきものでしか実現できない魅力として、 ぜひ「不安定だ」と遠ざけるのではなく、この自然な風合い自体をお楽しみください。

タイルの品質検査について

タイルはどこから見るもの?

手元にサンプルが届くとついつい間近で細かいところまで凝視しがちですが、ほとんどの方は実際に施工が完了した後に、至近距離でタイルを眺めることは無いのではないでしょうか。

窯の中でタイルを焼成していると、時々内部で不純物が舞い上がり、タイルの上に付着したまま焼き上がってしまうことがあります。もちろん先にお話しした釉薬の表情変化とともに、目視可能なものは限度見本をもとに、コンベアを流れる選別作業の中で取り除かれますが、あまりにも小さな汚れなどは何万枚という生産数の中から目視ではねることは困難です。

タイルは手に持って扱うものではないため、目視による品質のチェックの際は「施工後の状態」を基準と考えます。TNの工場の場合だと、およそ1メートル離れて目視した際に視認できる汚れを製品不良と判断して取り除き、それ以外のタイルのみを梱包するようにしています。ただし真っ白なタイルは他と比べて汚れが気になりやすいので、白の内装タイルはとくに気を遣う製品です。

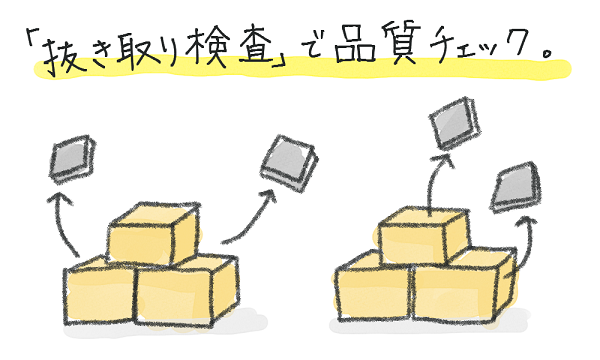

抜き取り検査でサイズをチェック

タイルは一度に何万枚も生産し、1注文に対し何千枚という単位で出荷される特殊な製品です。さすがに1枚1枚すべてを測定検査することはできないため、生産全数の中から無作為に抜き取った複数のタイルのサイズを検査する「抜き取り検査」をおこなっています。そして、全体のうち複数個所で抜き取ったタイルが品質検査に合格すれば、そのロット全体を合格品と判断しています。

検査の基準は「JIS規格」

TNの製造部門を担うグループ会社「TNプロダクト」はJIS認定工場のため、検査の際にはJISで定められた品質基準に準拠しています。 (※JISに定められていない特殊な形状のタイルなどは自社基準を用います)

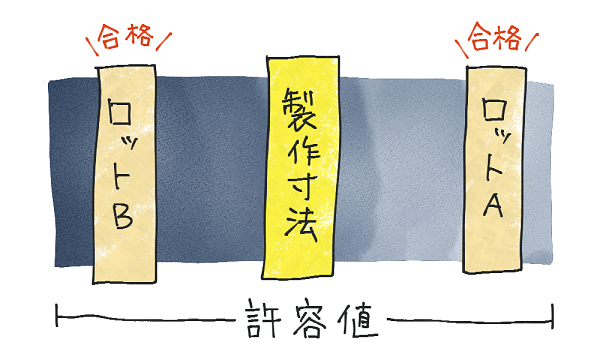

タイルに限らず多くの工業製品では、設計図と寸分違わないサイズに仕上げるのは結構難しいもの。なかでもタイルは「焼いて縮む」というやきものの性質があるため、製作寸法に対して必ず「許容値」が設けられています。この許容値は製作寸法により多少異なりますが、内装壁タイルやモザイクタイルなら最大で±2.0mmが許容値とされています。タイルとタイルの間に必ず設ける目地幅には、この許容値の誤差を逃がす役割もあります。

時々起こる「大きなロット誤差」の原因

例えば製作寸法(※標準の寸法)が600mmだった場合、「ロットA」の抜き取り検査の結果が平均602mmなら、これは品質検査の合格品です。次に「ロットB」の抜き取り検査の結果が平均598mmだった場合、これもやはり品質検査は合格ですが、ロットAとは平均して約4mmも寸法誤差が発生しています。

これは目視による色幅の確認でも同様で、限度見本の範囲内に収まっていれば品質上合格品ですが、もしも許容範囲の端と端だった場合、別々のロット品を並べて見ると結構色が違って見えることがあります。

こういった理由から、タイルは基本的に「ロットを跨いで使用しない」が大原則。大きな注文でも小さな注文でも、基本的には同一ロットだけで納め、2ロット以上は(たとえ1ロットでは在庫不足という場合でも)一緒に使用しないのがルールです。

メーカーの手を離れ、最後は施工業者の手にゆだねる

タイルはあくまで建材のため、施工されてはじめて完成する工業製品です。

施工現場では綺麗に納まらないタイルを切ったり、目地幅を微調整して寸法誤差をうまく逃がしたりと、メーカーが対応しきれない品質上の問題を施工でクリアしていただく場面は相当多いです。現場でフレキシブルに対応できるよう常に余分を見た発注をしていただくなど、施工業者の方の協力があってようやく私たちの製品は完成形となります。

(余分の発注には、特殊な形状のタイルのカットミスへの備えや、割れ物であるが故どうしても起こりうる配送中の破損への備えという意味も当然あります。製造のみならず販売もおこなう事業者として、タイルの施工をしていただく方には頭が上がりません)